トランジスタとは何か:用途と役割(増幅・スイッチング)

トランジスタとは?

トランジスタは「電気信号を増幅またはスイッチングする半導体素子」です。

トランジスタはパソコン・スマホ・テレビ・電子レンジなど、ほぼ全ての電化製品に使用されており、現代社会を支える素子です。

トランジスタ(transistor)は、「transfer(伝達)」と「resistor(抵抗)」を掛け合わせた造語です。

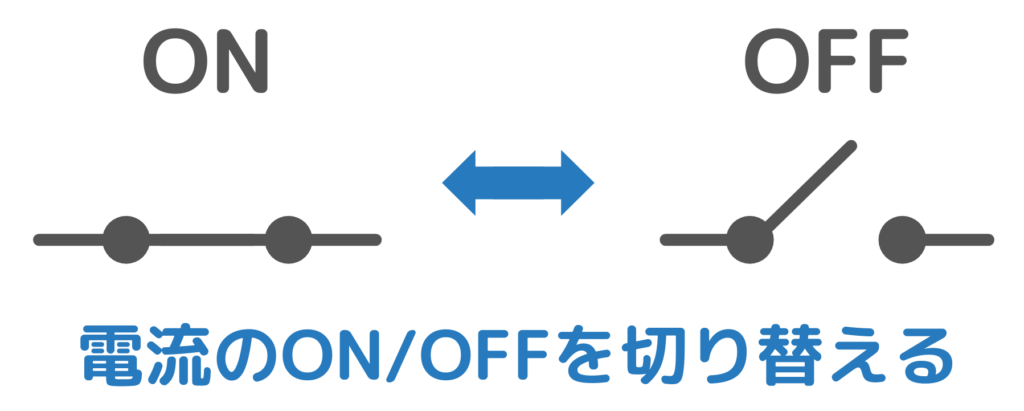

電流のON/OFFを制御する素子であり、ON時は電気を伝達させ、OFF時は抵抗として働くことからその名がつけられました。

トランジスタの用途

トランジスタは様々な製品で使用されています。

- パソコン

- デジタルカメラ

- イルミネーション

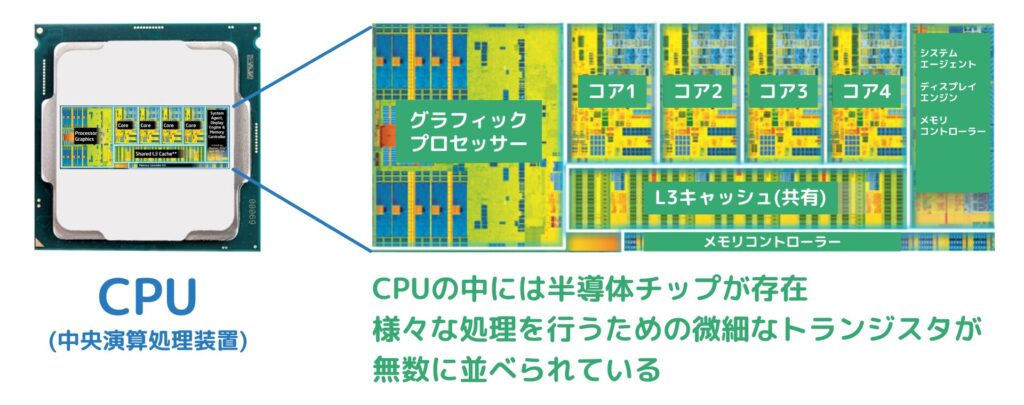

パソコンでは、トランジスタによって電圧のON/OFFが制御され、それが0と1として扱われています。

この0と1の組み合わせで、すべての計算や処理が行われています。パソコン1台には100億個以上のトランジスタが使われています。

写真の明暗を感知するイメージセンサーには、光を電気信号に変換し、それを読み取るためのトランジスタが多数使われています。

イルミネーションでは、トランジスタを使ってLEDへの電流をON/OFF制御し、点滅(チカチカ)を実現しています。

トランジスタなしで現代社会は成り立たないほど、様々な場所で活用されています。

トランジスタの役割:増幅・スイッチング

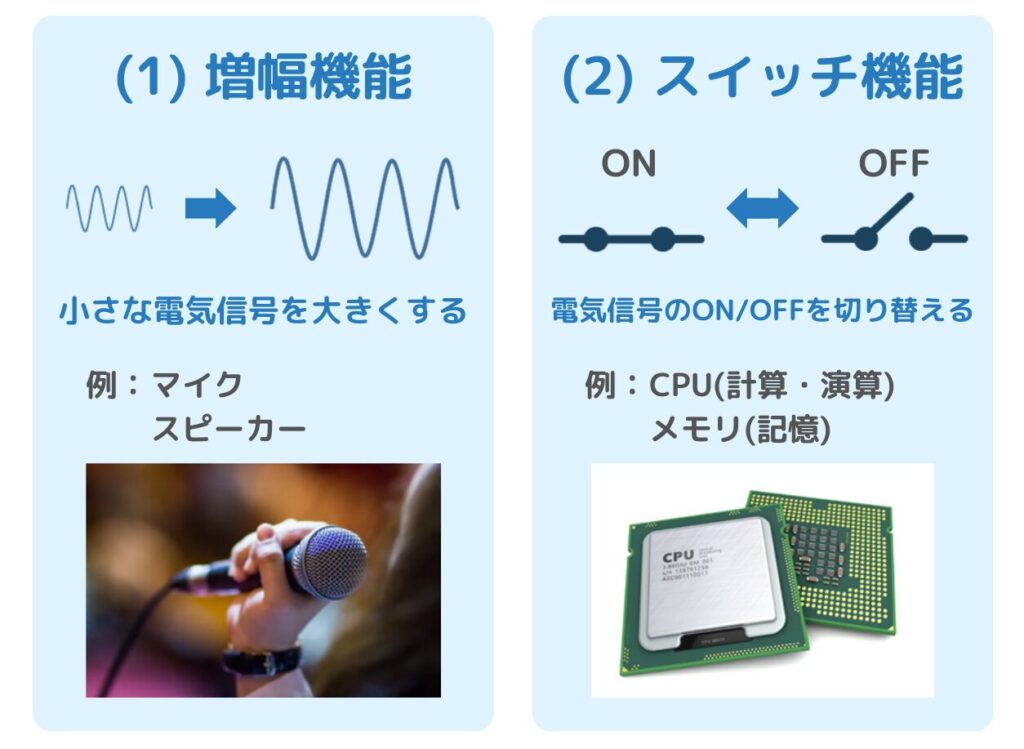

トランジスタには大きく2つの役割があります。

- 増幅

- スイッチング

小さな入力信号(電流や電圧)を大きくする作用。

入力信号によって回路をON/OFFする作用。電流や電圧の流れを制御する

「BJT(バイポーラ接合トランジスタ)」を例に、解説していきます。

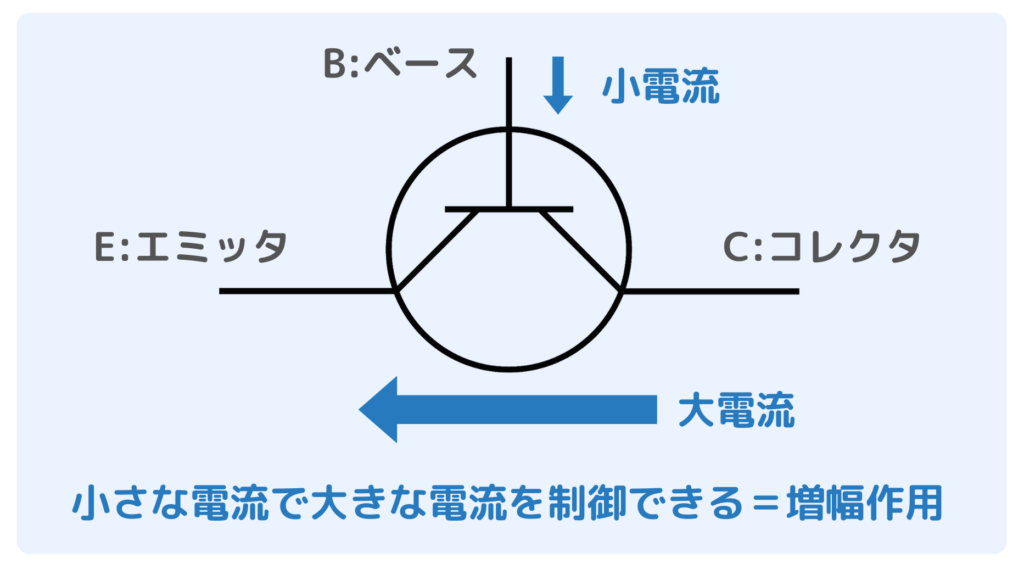

増幅作用

トランジスタは3つの端子(ベース・コレクター・エミッタ, BJTの例)を持ち、そのうち1つの端子のわずかな入力で、残り2端子間を流れる電流を制御できるデバイスです。

信号の増幅作用は「ベースにわずかな電流を流すことで、コレクターエミッタ間を流れる大きな電流を制御できる作用」です。

言い換えれば、わずかな入力電流によって、電源から供給される大きな電流の流れを制御できます。

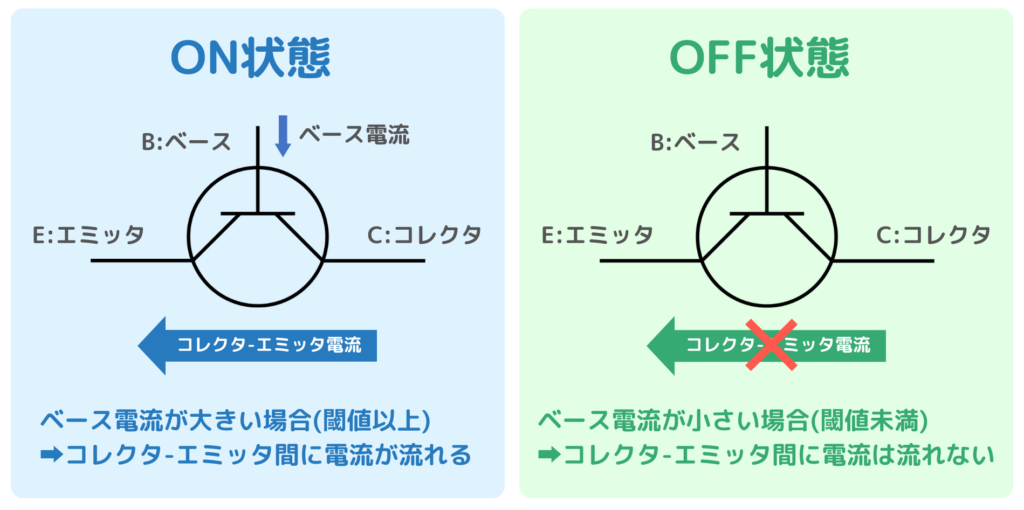

スイッチング作用

スイッチング作用とは「ベース電流の有無(または大きさ)によって、コレクター–エミッタ間の電流をON/OFF制御する作用」です。

ベース電流を流すと、コレクター–エミッタ間に電流が流れる状態(ON)になります。一方、ベース電流を止めると、コレクター–エミッタ間の電流も止まり、OFF状態になります。

このように、ベース電流の流れを制御することで、電流が流れる状態(ON)と流れない状態(OFF)を作り出します。

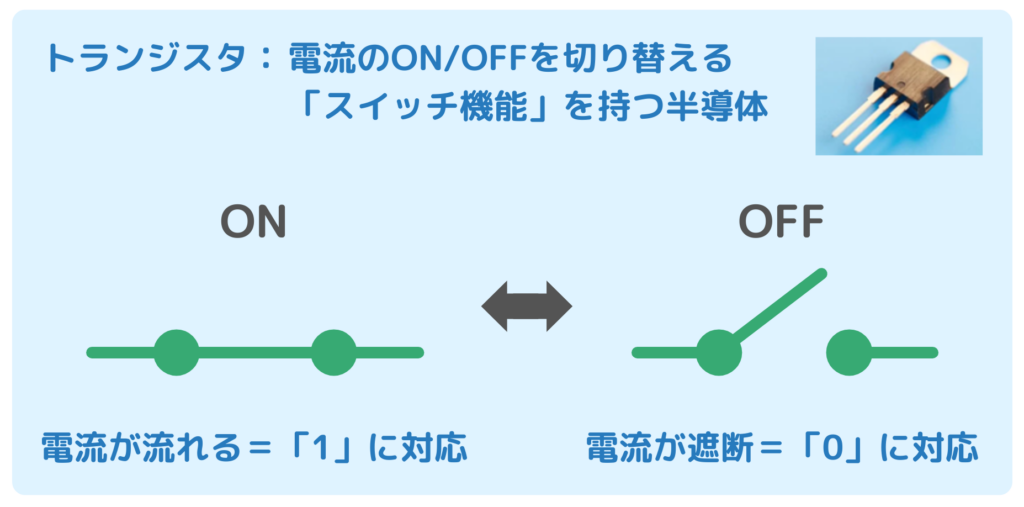

このON/OFFの状態は、デジタル回路やコンピュータで「1(ON)」と「0(OFF)」として認識され、情報処理の基本単位となります。

トランジスタはなぜ便利なのか

スイッチ機能を持つトランジスタはなぜ便利なのでしょうか?なぜ、パソコンやスマホは電流のON/OFFを利用して計算できるのでしょうか?

順を追って説明していきます。

トランジスタのスイッチング作用

トランジスタは、電流を流すか流さないかを制御できる「電気のスイッチ」です。ベースに電流を流すとスイッチがONになり、流さなければOFFになります(BJTの場合)。

「ON・OFF」と「1・0」

デジタル回路では、このONとOFFの状態を次のように数値に対応させて扱います。

- ON(電流が流れる)= 1

- OFF(電流が流れない)= 0

この1と0が、コンピュータで扱われる情報の基本単位です。

トランジスタの組み合わせ

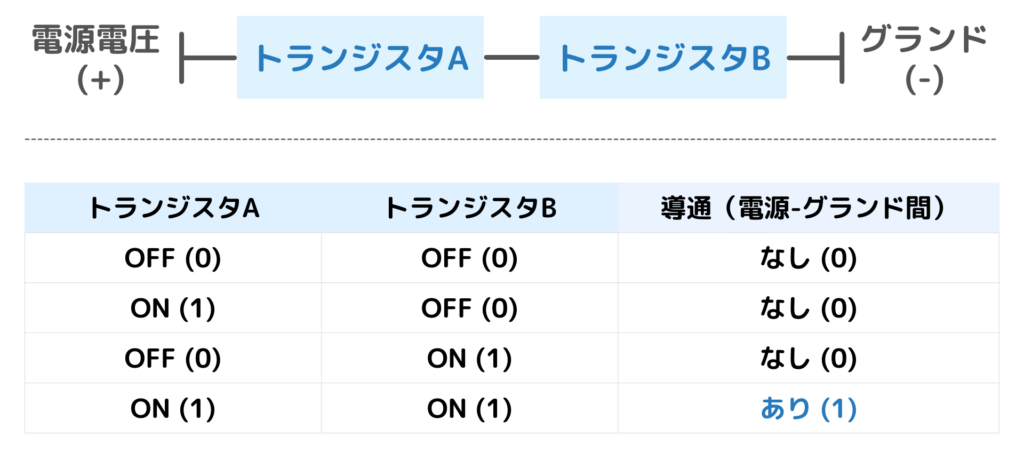

ここで、複数のトランジスタ(スイッチ)の組み合わせを考えてみましょう。電源とグラウンド間に、トランジスタAとBを直列につないだ例を考えます。

トランジスタを直列につなぐと、2つのスイッチがすべてONのときだけ、電流が流れる道が完成します。どちらか一方でもOFFであれば、途中で電流が遮られ、出力はOFFになります。

すなわち、「0・0」「1・0」「0・1」を入力すると「0」が出力され、「1・1」を入力したときだけ「1」が出力される回路になっています。

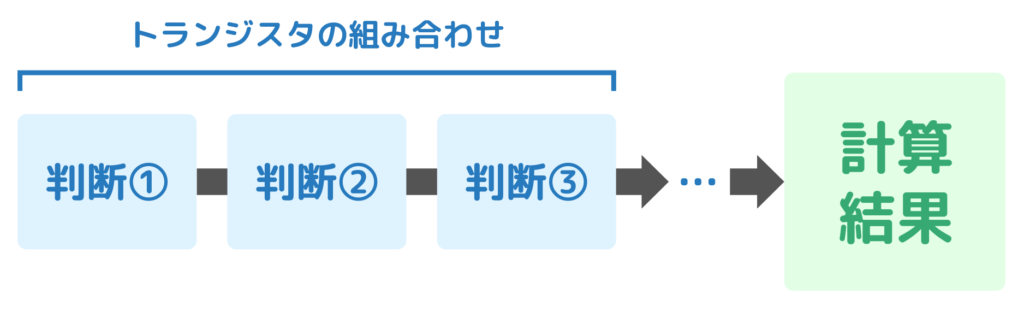

このような「条件による判断」を大量に組み合わせることで、コンピュータは計算や情報処理を実現しています。

判断の積み重ね=計算

これまで見てきたように、トランジスタを組み合わせると条件に応じた小さな判断(計算)を行えるようになります。

この判断を1つだけでなく、何段にもつなげていくと、判断の結果が次の判断の入力になります。

このような判断の積み重ねによって、足し算や引き算、比較といった計算処理がなされます。これが「トランジスタによる計算」なのです。

例えば「足し算(2進数)」も、基本的にはこれまで見てきたような「ONかOFFかを判定する回路」を組み合わせたものにすぎません。

実際には

- 「繰り上がるか?」

- 「足した結果が1か?」

- 「足した結果が0か?」

といった ON/OFFで答えられる小さな判断を、何段も重ねた結果として実現されています。

無数のトランジスタで高速計算

パソコンやスマートフォンには数十億〜百億個以上のトランジスタが搭載されています。これは、ON/OFFによる判断や計算を、高速かつ同時に行うためなのです。

トランジスタは、電流を制御する素子であると同時に、計算を実現するための最小単位でもあります。

小さなトランジスタの集合体が、便利な世界を実現しているのです。

次の講座