CMOSとは何か:特徴・動作原理と基本回路(インバーター)

CMOSとは?

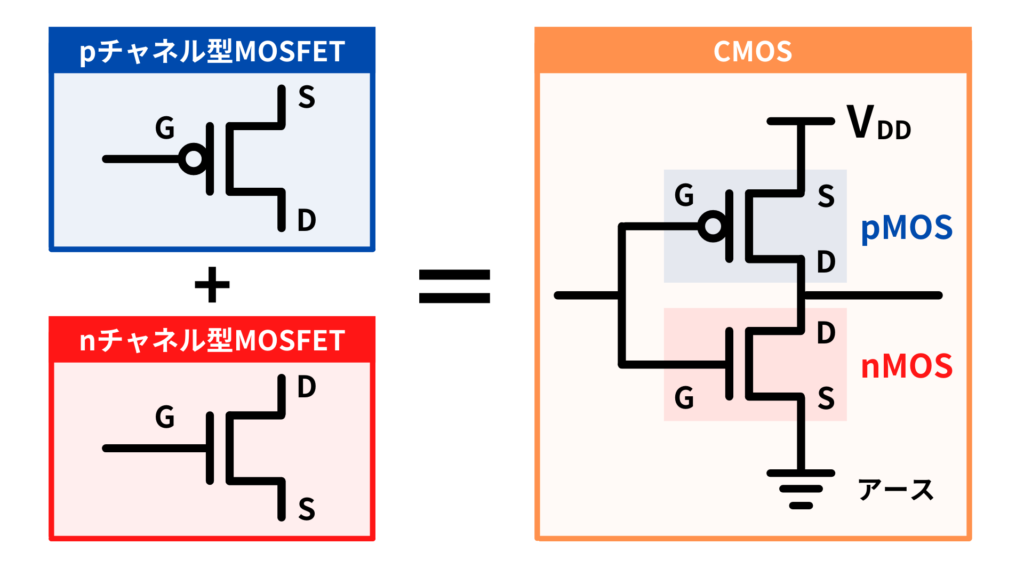

CMOSは「nMOSFETとpMOSFETを組み合わせた回路構造」です。

CMOSの回路方式は省電力で高速動作が可能という特徴を持つことから、現代の半導体デバイスの基本構造になっています。

CMOSは「Complementary Metal Oxide Semiconductor」の略で、日本語では「相補型金属酸化膜半導体」と呼ばれます。

CMOSは半導体デバイスの名前ではなく、あくまでもpMOSとnMOSを組み合わせた回路構造を指します。

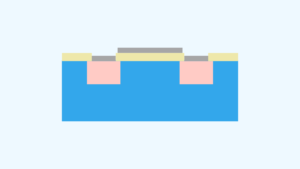

CMOSの回路構造

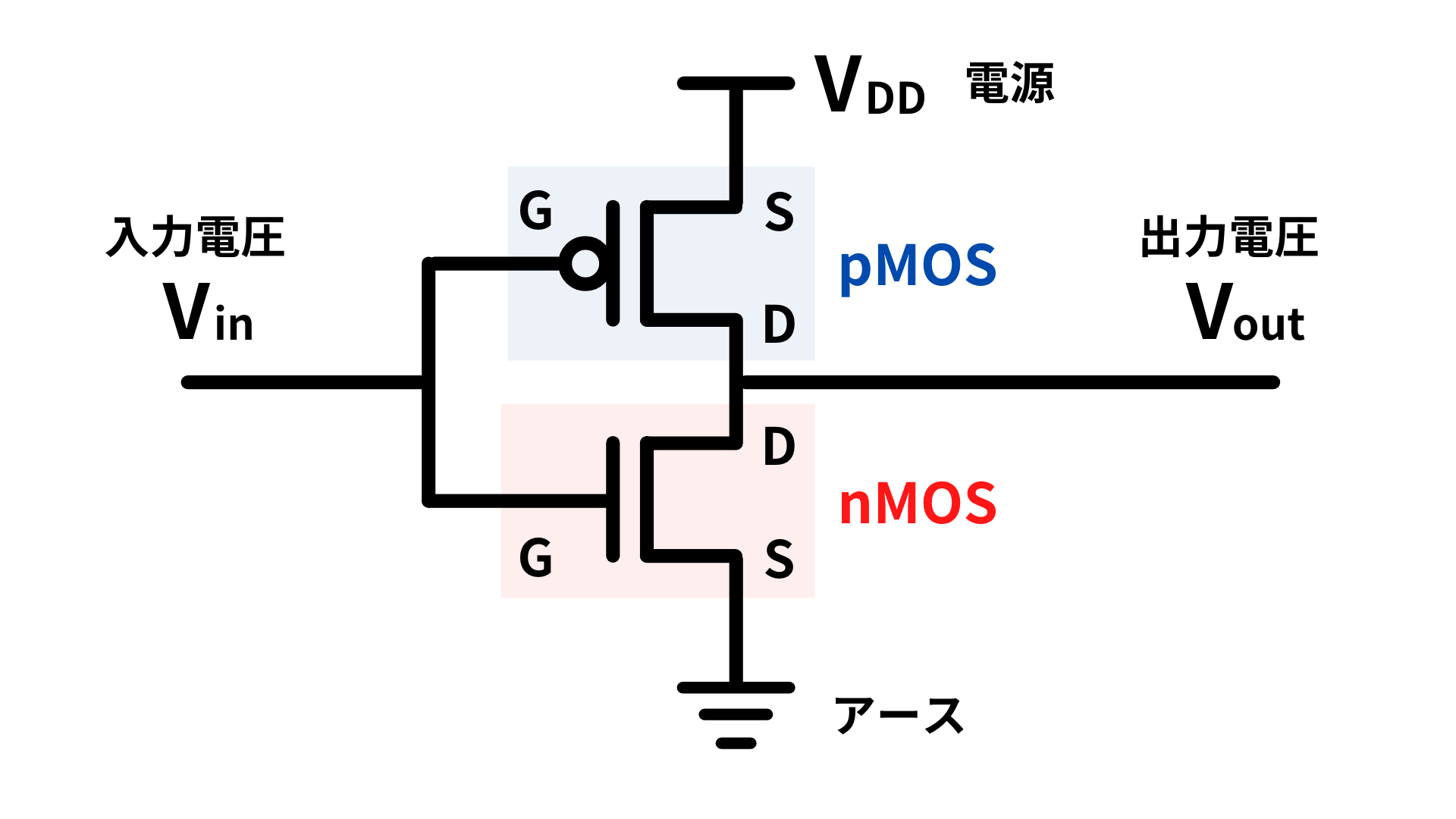

CMOSの構造を、最も基本的な「インバーター回路」を例として説明します。インバーター回路とは、0を入力すると1、1を入力すると0を出力する回路のことです。

回路の基本構造は以下の通りです。

- nMOSとpMOSのゲートが接続⇒入力(Vin)として使用

- nMOSとpMOSのドレインが接続⇒出力(Vout)として使用

- nMOSのソースは接地に接続

- pMOSのソースは電源(VDD)に接続

nMOSとpMOSを組み合わせたシンプルな構造ですが

- 入力:Vin=1 ⇒ 出力:Vout=0V

- 入力:Vin=0 ⇒ 出力:Vout=1

となるインバーター回路として機能します。

加えて、nMMOSとpMOSの特性を相補的に利用することで、低消費電力を達成可能です。

CMOSの動作原理

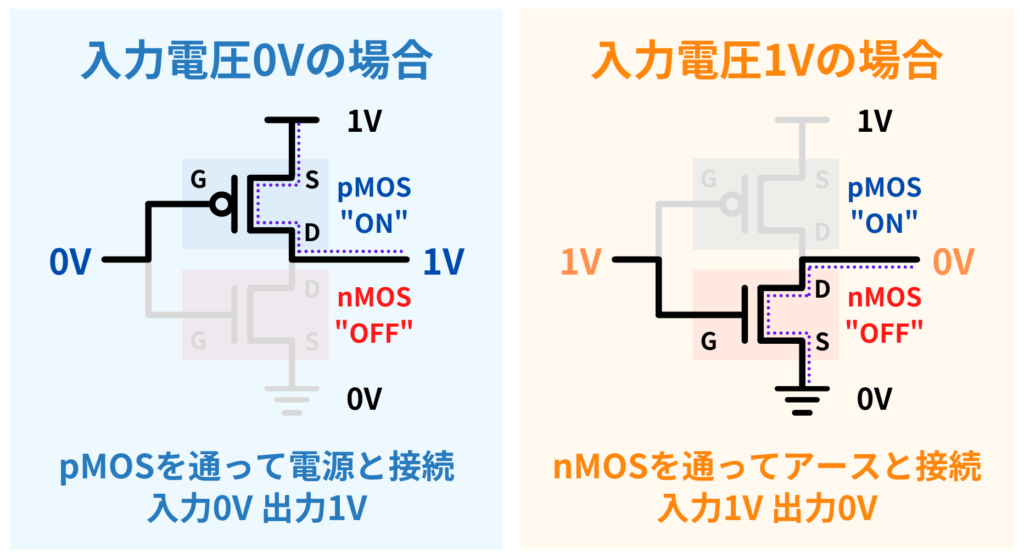

CMOSインバーターでは、入力電圧に応じnMOS・pMOSのどちらか一方が必ずOFFとなることで、低消費電力を達成しています。

簡略化のため、電源電圧を1V、接地を0Vとして動作原理を説明します。

- Vin=0Vの場合

- Vin=1Vの場合

pMOSFETにはソース–ドレイン間に負の電圧がかかっておりON状態になります。一方、nMOSFETのゲートには電圧が印加されていないためOFFになります。これにより、出力VoutはpMOSFETを通じて電源と接続され、1Vが出力されます。

nMOSFETにはソース–ドレイン間に正の電圧がかかり、ON状態になります。一方、pMOSFETのゲートには電圧が印加されていないためOFFになります。その結果、出力VoutはnMOSFETを通じてアースと接続され、0Vが出力されます。

CMOSインバーター回路では常にnMOSFETまたはpMOSFETがOFF状態のため、電源電圧VDDからアースが接続されることはありません。

1/0の状態維持に電力を必要としないため、CMOSは低消費電力です。

CMOSの特徴

消費電力が小さい

CMOSではスイッチング時しか電流が流れないため、低消費電力です。

トランジスタは非常に小さな素子ですが、LSI(大規模集積回路)の中には1000万個以上もトランジスタが集積されたものもあります。

トランジスタが増えると消費電力が大きくなるだけでなく、発熱も大きくなります。発熱は半導体デバイスにおいて誤作動(熱暴走)の原因になるため問題です。低消費電力なCMOSはLSIに適した回路構造です。

微細化が可能

CMOSに使われるMOSFETは微細化しやすく、高速化や高集積化に適した特性を持ちます。

MOSFETは構造がシンプルで平面上に形成しやすく、製造プロセスとの相性が良いため、微細化(スケーリング)に非常に適しています。CMOSは動作時の発熱が少ないため素子同士を密に配置しやすく、高密度な集積回路の構築に向いています。

CMOSは構造的な簡潔さと発熱の少なさによりスケーリングに適しており、半導体の高性能化・高集積化を支える技術となっています。

CMOSの実用例

インバーター

コンピュータは、1と0の演算を行うことでデータを処理しています。論理回路にはさまざまな種類がありますが、最も基本的なNOTゲート(インバーター)にはCMOS回路が使用されています。

また、CMOSはパソコンのCPUなど、あらゆるLSI(大規模集積回路)にも広く使われています。

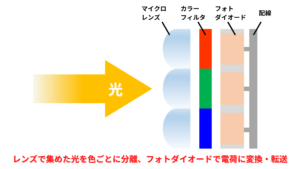

イメージセンサー

CMOSは、カメラの「目」にあたるイメージセンサーにも使われています。消費電力が小さく、高速動作が可能であることから、スマートフォンやデジタルカメラなどに搭載されています。

前の講座

次の講座