半導体メモリの種類と用途:SRAM, DRAM, フラッシュメモリの違い

本記事の内容の一部は、半導体メモリに詳しいエンジニア・東急三崎口さんにご協力いただきました。普段はこちらのブログで発信されています。

半導体メモリとは

半導体メモリとは「データを記憶する半導体素子」です。

パソコン・スマートフォン・ゲーム機など、様々な電子機器に搭載されています。例えば、iPhoneのストレージ(128GB, 256GB等)は半導体メモリです。

普段の生活で意識することはありませんが、半導体メモリのおかげで私たちの便利な生活は成り立っています。

半導体メモリの種類

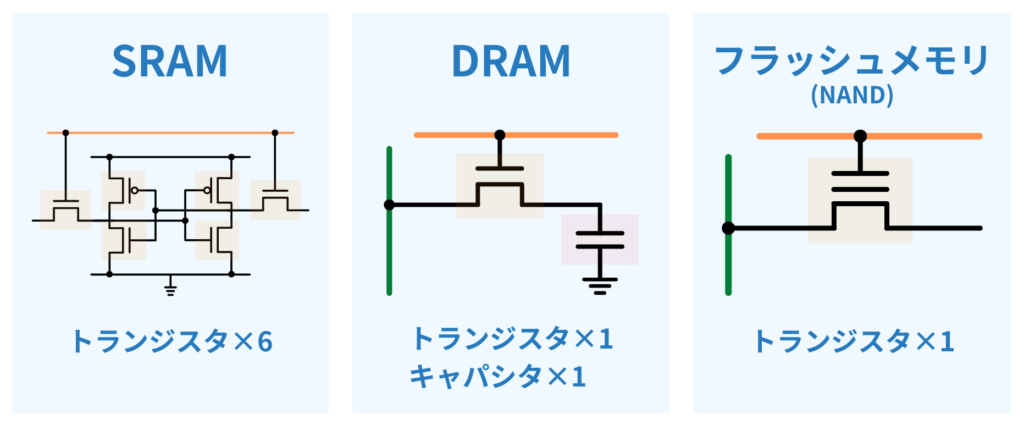

半導体メモリは大きく以下の3つに分類されます。

- SRAM(Static Random Access Memory)

- DRAM(Dynamic Random Access Memory)

- フラッシュメモリ

トランジスタを組み合わせてデータを保存するメモリ。CPUに組み込まれているため直接目にすることはありません。

トランジスタとキャパシタ(コンデンサ)を組み合わせてデータを保存するメモリ。パソコンにおける「メモリ」はこれを指します。

電荷を閉じ込めるトランジスタ構造でデータを保存する不揮発性メモリ。SSDなどに搭載され、パソコンでは「ストレージ」とも呼ばれます。

3つのメモリの大きな違いは、「スピード」と「コスト」です。

半導体メモリは「速く動くほど高性能(早くデータを読み書きできる)」ですが、その分製造コストも高くなります。つまり、「速さ」と「値段」はトレードオフの関係にあります。

今回紹介した3種類のメモリは、性能と価格に大きな差があります。動作速度が速い順に並べると、SRAM > DRAM > フラッシュメモリとなります。

性能だけを考えれば、すべてSRAMを使えば良いのですが、SRAMは非常に高価であり現実的ではありません。例えばフラッシュメモリなら8GBで1,000円前後で手に入りますが、同じ容量のSRAMを用意しようとすると数十万円にもなります。

半導体メモリの価格差と役割分担

メモリの価格差は、メモリセルの構造の違いに起因しています。

SRAMはデータ1ビットを保持するために複数個のトランジスタを使用するため、回路が複雑で面積も大きくなり、製造コストが高くなります。一方、DRAMやフラッシュメモリは、より少ない素子でデータを保存できるため、低コスト・小面積化が可能です。

そのため「高速処理が必要な部分」にはSRAMやDRAMを、「大容量の保存が求められる部分」にはフラッシュメモリを使う、といった役割分担がされているのです。

例えばパソコンでは、CPUがメモリから計算・処理するデータを読み込み、計算が完了したら再度書き込みすることでデータの処理を行っています。

処理速度を高速化するためには、アクセス速度が速いメモリをCPUの近くに配置する必要があります。そのため、CPU近傍にはSRAMが使われており、高速でありながら小容量で配置されることで、コストを抑えつつ処理速度を向上させています。

前の講座

次の講座