DRAMとは:構造と動作原理

DRAMとは

DRAM(Dynamic Random Access Memory)は「コンデンサとトランジスタを組み合わせた揮発性メモリ(RAM)」です。

安価・大容量であることから、パソコンのメインメモリなど広く使用されています。

DRAMの回路構造

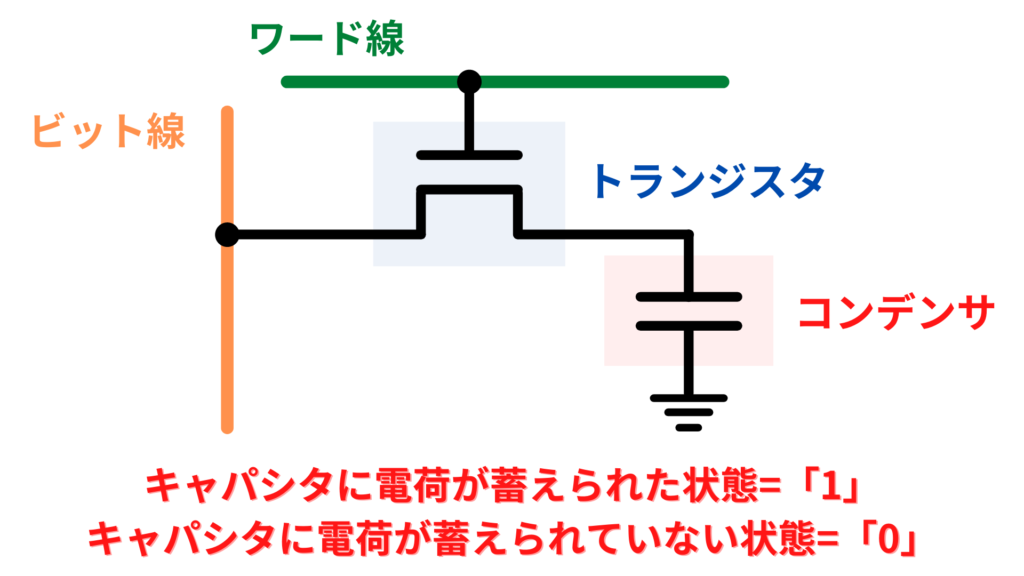

DRAMのメモリセル(0/1を記憶する最小単位)は「1個のトランジスタ(MOSFET)と1個のコンデンサ(キャパシタ)」から構成されています。

- トランジスタのゲートはワード線に接続

- トランジスタとキャパシタは直列で接続、トランジスタのソースはビット線に接続

ワード線の電位でトランジスタのON/OFFを制御

ビット線の電位によりキャパシタの充放電を制御

DRAMではキャパシタに電荷が蓄えられている状態を「1」、溜まっていない状態を「0」としてデータを記録しています。

なお、ワード線は行方向に走っており、メモリセルを選ぶための線です。ビット線は列方向に走っていて、データの読み書きに使われます。

DRAMの動作原理

DRAMの動作には以下の2つがあります。

- 書き込み:キャパシタに0・1を書き込む

- 読み出し:キャパシタに書き込まれたデータを読み出す

それぞれの動作原理を解説します。

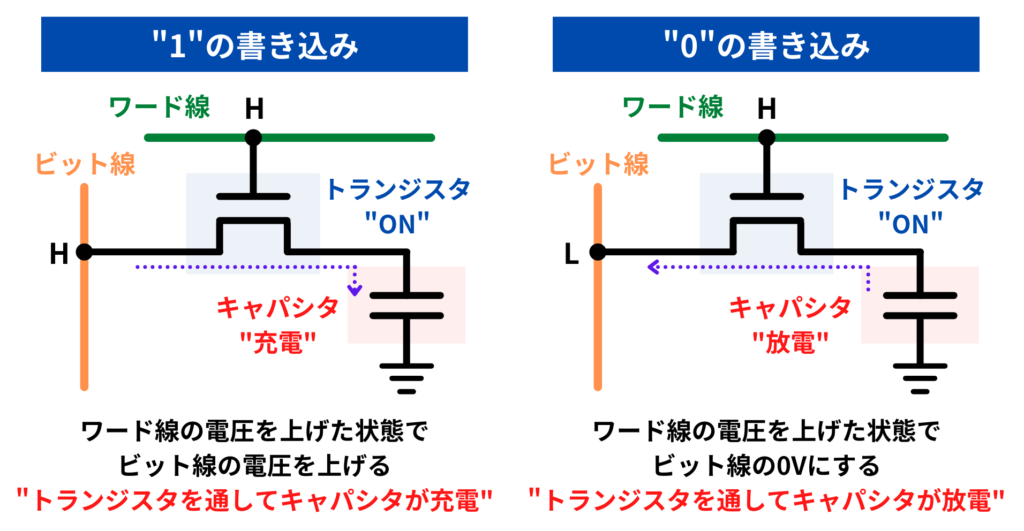

書き込み動作の原理

簡略化の為ワード線・ビット線の電位が高い状態を「H(high)」、低い状態を「L(Low)」と記述します。

- 1の書き込み

- 0の書き込み

ワード線の電圧を上げた状態で、ビット線の電圧を上げる。トランジスタがONとなり、キャパシタが充電される

ワード線の電圧を上げた状態で、ビット線の電圧を0にする。トランジスタがONとなり、キャパシタがビット線に放電される

DRAMでは、トランジスタONの状態でビット線の電圧を調整し、キャパシタを充放電することで書き込みを行います。

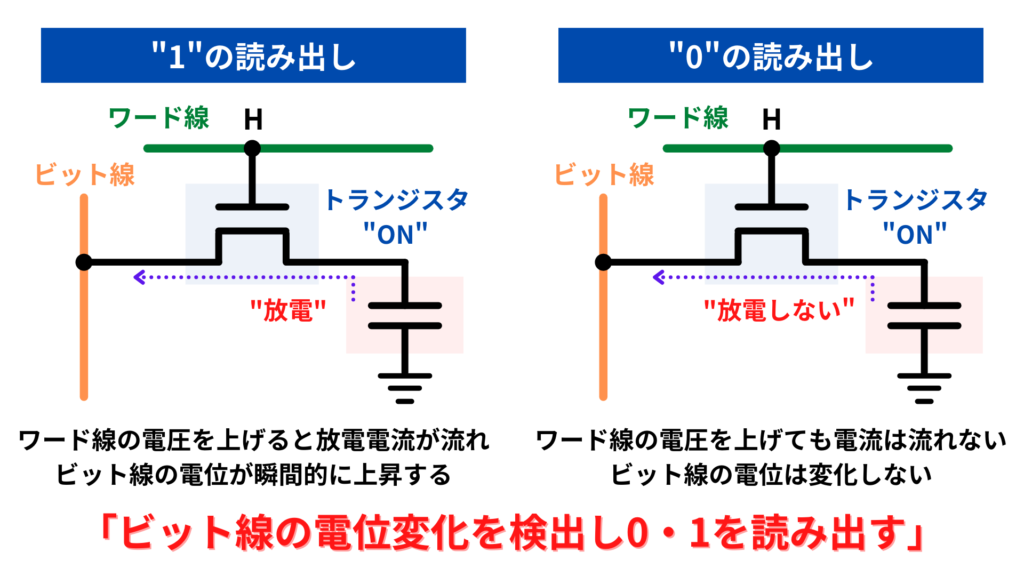

読み出し動作の原理

- 1の読み出し

- 0の読み出し

ワード線の電圧を上げ、トランジスタをON。ビット線の電位が瞬間的に上昇する。

ワード線の電圧を上げ、トランジスタをON。ビット線の電位は変化しない。

DRAMは、トランジスタをONとしビット線の電位変化を検出することで、メモリセルの0・1を読み取ります。

前の講座

フラッシュメモリの構造と動作原理

次の講座

SRAMの構造と動作原理